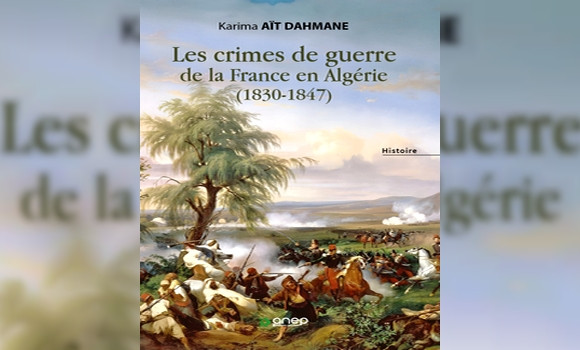

Dans un ouvrage bouleversant qui lève le voile sur l’une des pages les plus sombres de l’histoire coloniale française, l’historienne Karima Aït Dahmane expose les atrocités commises lors de la conquête de l’Algérie. Son livre, Les Crimes de guerre de la France en Algérie, 1830-1847″ traite des premières années de la colonisation de l’Algérie par la France qui ont vu « naître et agir de véritables criminels de guerre et de théoriciens de l’extermination des tribus », la France coloniale avait fait de l’abjection et de la barbarie son unique méthode pour asseoir sa suprématie de conquérant sur des terres qui ne lui ont jamais appartenu. Cet ouvrage s’appuie sur des archives françaises pour documenter les méthodes brutales employées par l’armée coloniale.

La période coloniale française en Algérie, qui s’étend de 1830 à 1962, débute par une phase particulièrement sanglante. Les premières décennies sont caractérisées par des pratiques que l’auteure qualifie de crimes de guerre. Il s’agit de massacres de civils, de déportations massives, de confiscation des terres et de destruction des structures sociales traditionnelles. La France coloniale, démunie de tout humanisme, a lâchement réprimé avec des « méthodes illégales, contraires au droit international et aux valeurs universelles de l’humanisme et des droits de l’homme ». « Massacres répétés, expositions des têtes coupées, dépossessions des terres, déportations massives des populations, rapts des femmes et enfants utilisés comme otages, razzias ou enfumades », autant de « faits rassemblés dans les propres écrits des acteurs », tristement célèbres lors de la conquête de l’Algérie, à l’instar de Bugeaud, Lamoricière, Pélissier, Cavignac, Montagnac, Saint-Arnaud et Clauzel, entre autres officiers de l’armée coloniale, que l’auteure a recueillis dans des archives françaises.

La résistance algérienne s’organise rapidement, notamment sous la direction de l’Émir Abdelkader, figure emblématique décrite comme un chef politique et religieux doté de qualités exceptionnelles. Théologien, philosophe et stratège militaire, il mène pendant des années une résistance acharnée contre l’occupation française.

Une politique coloniale systématique

L’étude révèle comment l’armée française a utilisé des méthodes ethnographiques pour classifier les populations et mieux asseoir sa domination. Cette approche « scientifique » de la colonisation visait à fragmenter la société algérienne pour faciliter son contrôle. Les autorités coloniales ont notamment mis en place un système de dépossession foncière systématique, pratiqué des déplacements forcés de population, utilisé des femmes et des enfants comme otages et employé des techniques de guerre interdites comme les « enfumades ».

Cette période a profondément marqué la société algérienne. La résistance continue du peuple algérien face à ces violences a forgé une conscience nationale et un sentiment de « révolte » et de « fierté » qui culminera dans la guerre d’indépendance (1954-1962). Les méthodes brutales employées pendant la conquête ont établi un modèle de domination coloniale qui persistera jusqu’à l’indépendance. L’ouvrage de Karima Aït Dahmane s’inscrit dans un effort plus large de reconnaissance historique. Il répond notamment aux tentatives de minimiser les aspects négatifs de la colonisation et constitue une réponse cinglante aux adeptes des « bienfaits de la colonisation française en Algérie ». Il appelle également à un examen honnête de cette période historique. L’auteure souligne que la France contemporaine peine encore à reconnaître pleinement cette histoire, préférant parfois maintenir une vision édulcorée de son passé colonial.

Cette étude rigoureuse, basée sur des archives françaises et des témoignages d’époque, constitue une contribution majeure à la compréhension de cette période historique. Elle rappelle l’importance d’un travail de mémoire objectif et documenté pour établir la vérité historique longtemps occultée et obscurcie par la France d’hier, « propagandiste et mensongère », et celle d’aujourd’hui « dominée par les thèses de l’extrême droite ». A.B

+ There are no comments

Add yours